2021-11-08

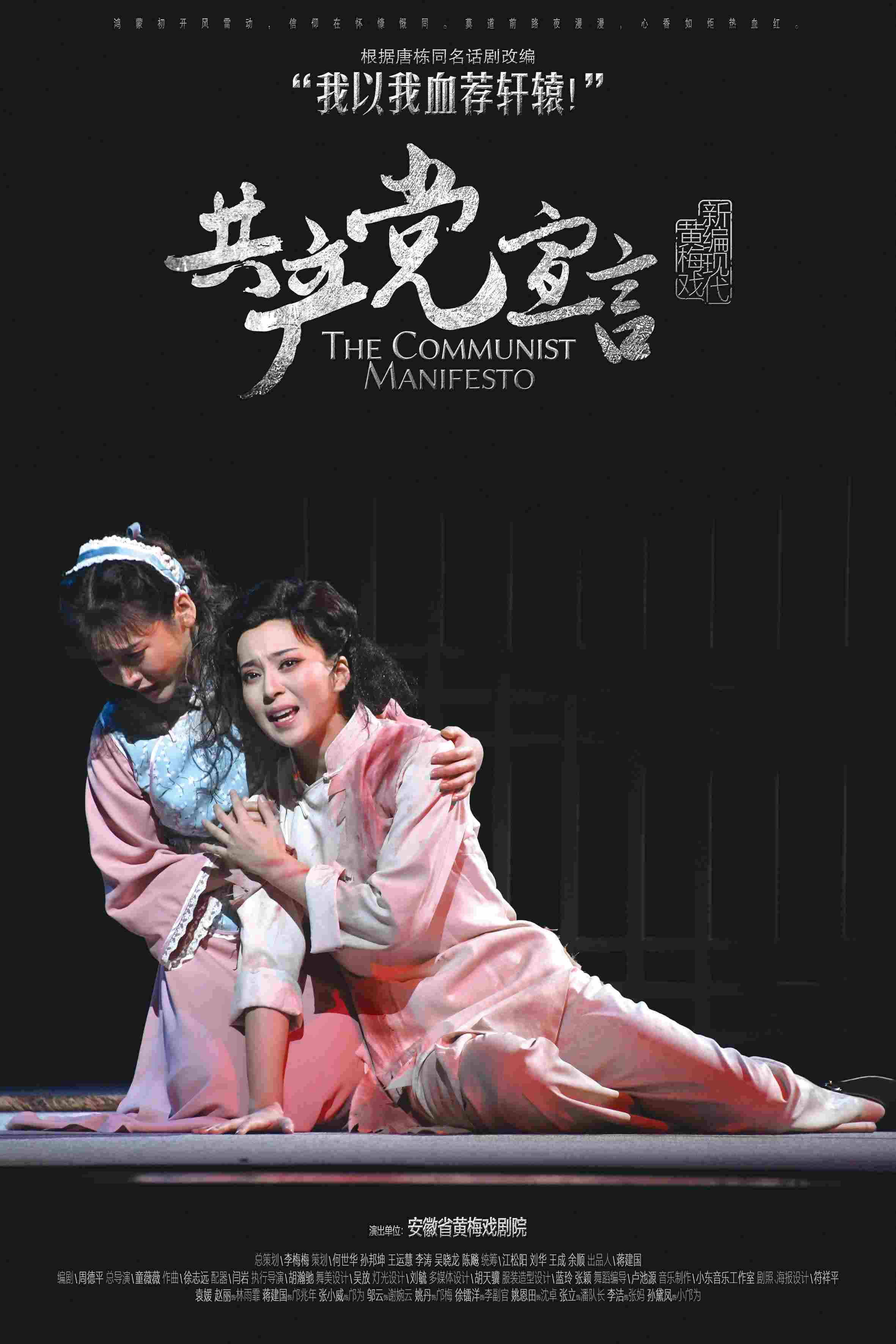

▲《共产党宣言》海报

红色题材因其独特的表达方式和厚重的文化内涵,一直是戏曲发展史上比较重要的创作题材之一。就黄梅戏而言,不论是上世纪50年代家喻户晓的《党的女儿》,还是近年来安徽省黄梅戏剧院先后出品的《青春作伴》《红梅赞》等,在包含浓郁政治品格的同时,以多元化的审美呈现以及多样性的实践途径,将红色文化与黄梅戏充分融合,用丰富的艺术手段在戏曲舞台上展现出慷慨激昂、壮怀激烈的爱国情感,凝聚起新时代磅礴向上的精神力量。

《共产党宣言》是安徽省黄梅戏剧院为建党百年献礼创排的一部作品,根据唐栋创作的同名话剧改编。该剧以广州起义为背景,讲述了中国共产党人早期宣传革命思想救国救民的故事。1927年大革命失败后,国民党反动派大肆屠杀共产党人,当时的中国风雨飘摇、风云变幻,每个人都面临理想与信念的选择。共产党人林雨霏不顾危险亲手刻写油印《共产党宣言》,多次游走在街头、校园向青年人传递革命的火种。为了躲避敌人的抓捕,危险关头她被思想进步的女学生邝梅搭救并带回家中,故事便由此展开。周德平的二次改编保留了原作的故事架构和创作思路,为了更大限度地发挥黄梅戏善于抒情的特征,他在总体布局时将笔墨更多地倾注于林雨霏的亲情救赎与命运搏击,既是对红色经典的重温,又是革命思想戏曲化表达的全新结构。

小人物切入大主题

《共产党宣言》这本闪耀着理论光辉的小册子可谓是近些年红色题材中炙手可热的表达对象与艺术载体。黄梅戏《共产党宣言》则是通过一位女性知识分子的视角,讲述共产党人对信仰的追求。剧中,林雨霏不仅仅是一名不怕流血牺牲的革命战士,还是追求理想的母亲,是实业家邝兆年的前妻、谢婉云的好友,还是以邝梅为代表的一大批青年人思想启蒙的老师。多层复杂的人物关系以及多种情感的架构让这位大义凛然的革命者在剧中的行动线有了具体支撑。剧中除了着力刻画林雨霏这位不怕流血、不怕牺牲的革命者以外,还塑造了一大批性格鲜明的人物群像,将《共产党宣言》扎根中国通过人物性格与命运形象演绎。邝兆年是固执的资本家,邝为是两种思想冲击下的选择者,邝梅是思想进步的新青年,婉云是新旧思想影响下的女性群像的缩影。整部作品通过一次次激烈的思想交锋将革命斗争精神融入小情与大义之间,使人性的真实和复杂得以凸显,使得整部作品铺上一层厚重的底色,深沉中饱含浓烈的精神力量,引人深思的同时也拓宽了戏曲对于宏大主题的表达方式。

小物件承载大感情

用家国情怀去包裹母子情,是最常见也最容易引起情感共鸣的红色题材处理方式之一,此次黄梅戏《共产党宣言》中对于“母子情”阐释的创新之处在于将母亲与孩子分别定位在两个对立的革命立场。艺术是通过形象说话的,形象则是依托故事而成立的。为了更好地传递白色恐怖笼罩下的母子情深,剧中延续了戏曲故事中常见的以物件承接情感的艺术风格,将母子情之间的牵绊灌注于风筝这一典型化的物件之中。风筝是邝兆年难以言说的真相,是邝为对亲生母亲的朦胧记忆,是文清留给孩子的人生告白。当得知真相的邝为再次返回狱中与林雨霏相见,母子两人心如明镜却有口难开。林雨霏的痛苦与挣扎,邝为的自责与懊悔,种种情绪扑面而来,在相互试探中,他们的情感因风筝而交汇,在挣扎的选择中他们的理想因风筝而放飞。最后尾声处借助风筝的传递,引出演员一一上台谢幕,屏幕上漫天飞舞的风筝,是林雨霏用鲜血染红的母爱,用生命浇灌的理想之花,是星火燎原,生生不息的革命力量。颇具观赏性的同时也借助符号化的象征手法实现传承红色基因的双重表达。

除了风筝这一重要的情感载体外,还有一个贯穿全剧的重要线索,那就是对《共产党宣言》的诠释与注解。这本改变中国命运的小册子在剧中有时会以实物的形式出现。林雨菲时刻将它随身携带,视作真理和信仰,邝梅在书中找到了理想之光,时常偷偷阅读它,在国民党人眼中它是蛊惑人心的禁书,将它视为虚幻的幽灵。然而更多的时候它是通过林雨霏之口,以春雨润无声的方式传播在各个角落。身陷狱中她把牢房当作讲堂,为青年人留下“我以我血荐轩辕”的寄语;面对邝为的审讯,她忍受身体的伤痛坚持谆谆教导,希望他能够紧握手中的真理,找到属于自己的信仰之路。至此《共产党宣言》不再单单是一本薄薄的小册子,作为马克思主义的精华与浓缩,于中国来说,它是救亡图存的一条道路;于青年来说,它是指引前进的一盏明灯;于百姓来说,它是过上和平生活的希望。

地方戏嵌入大格局

将话剧作品改编成黄梅戏,安徽省黄梅戏剧院有着成功的经验。早在2005年,隆学义改编的黄梅戏《雷雨》因其对人物内心活动的精准刻画,先后获得诸多奖项,主演蒋建国更是凭借这部作品夺得梅花奖。此次改编话剧《共产党宣言》向黄梅戏转化的二次尝试,不仅有蒋建国这样的“大咖”参与,还有袁媛、张小威、邬云等一批青年优秀演员同台演绎。无论是人物形象、舞台呈现还是唱腔设计都在秉持剧种风格的基础上融入新时代的审美特征。具体与抽象的搭配风与传统观念中温婉、绵柔的黄梅戏形成了巨大的反差,拓宽红色艺术表达路径的同时让黄梅戏拥有了新时代审美的叙事张力与艺术品格。周德平紧扣黄梅戏擅长表现女性的艺术特征,将更多的情感往林雨霏身上偏移,重点表现她在求索过程中的初心不改和矢志不渝,通过独唱、对唱、接唱等多种艺术形式在戏曲舞台上融入更复杂的人性与伦理。林雨霏入狱被刑讯后,面对自责的邝梅她有一大段独唱:“别自责,莫悲伤,结局打开我勇于承当,干革命要撑起一身铁骨,这铁骨就是我坚定的信仰,让天空日清月朗,让大地处处春光,让欢乐像鸟儿歌唱,让幸福像鲜花芬芳,纵然是这监牢暗无天日,敞亮的路在脚下绝不彷徨,镣铐在身我在走,走一步进一步那无限辉煌。”意象化的唱词中,有对美好生活的无限憧憬,对敌人的抗争与不屈,对信仰的坚守,种种的思索与期望包裹在黄梅戏的曲调中加以管弦乐的修饰,在演员的演绎下缓缓流淌,发人深省又倍感振奋!

在建党百年这个重大时间节点,黄梅戏《共产党宣言》通过对红色起点的回望,展现普通革命者的精神蜕变,探求当代文化语境下戏曲红色题材的表达。在欣赏其艺术性的同时,笔者以为它更大的意义在于呼吁我们的年轻人牢记先烈不屈的斗争精神,进而唤醒爱国主义与斗争探索精神,凸显永恒的价值。

责编:吴敏